那么引起廣泛關注的地月激光測距與“天琴計劃”之間有何聯系?地月激光測距的原理和歷史如何?

天琴的“0顆星”

自然界中,相互繞轉的緊湊雙星系統、大質量天體的碰撞合并、超新星爆發等極端事件都能產生較強的引力波。愛因斯坦的廣義相對論預言了引力波的存在。但是由于產生引力波的條件極其苛刻,人工手段很難產生能夠被探測到的引力波。直到1974年,普林斯頓大學的赫爾斯和泰勒首次在雙星系統中發現一顆變星,他們借此觀察到這個雙星系統的演化與廣義相對論預言的通過引力波輻射造成軌道周期變化的結果一致,從而間接證明了引力波的存在。

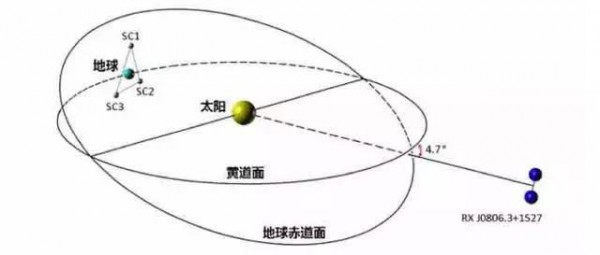

“天琴計劃”采用三顆衛星(如圖所示SC1,SC2,SC3)構成一個等邊三角形陣列,每顆衛星內部包含一個或兩個懸浮檢驗質量。衛星上將安裝可變推力的微牛級推進器,實時調節衛星姿態,使得檢驗質量始終保持與周圍的保護容器互不接觸的狀態。衛星外殼保護局下,檢驗質量將只在引力的作用下運動,且不受來自太陽風或太陽光壓等細微的非引力干擾。高精度的激光干涉測距技術將被用來記錄由引力波引起的、不同衛星上檢驗質量之間的細微距離變化,從而獲得有關引力波的信息。

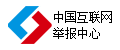

天琴計劃將首先發展月球和深空衛星激光測距技術,幫助實現對天琴衛星毫米級的定軌精度,即實施“天琴計劃”0顆星步驟。通過位于中山大學珠海校區的激光測距臺站,實現對部署在月球上全部五個激光反射器地月距離測量正是“天琴計劃”初始階段最重要的一步。相比后續將要開展的有衛星參與的衛星空間激光測距,地基激光測距要容易許多。

地月間激光測距

看著容易做著難

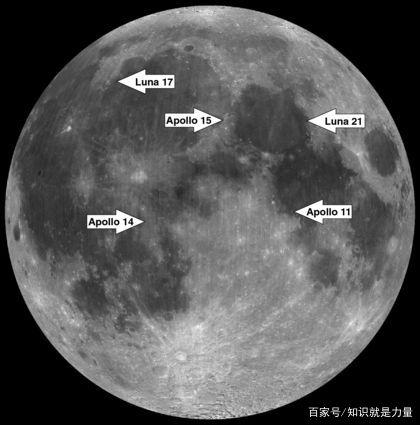

自1969年7月21日,美國宇航局阿波羅11號登月飛船第一次實現載人登月,宇航員阿姆斯特朗成功在月球上放置了第一個激光反射器以來,人類又通過阿波羅14號、阿波羅15號、月球17號、月球21號四個成功登月的飛船陸續在月球正面放置了四個激光反射器。除去實施登月計劃耗費的人力物力,這些月球上的人造科學儀器要發揮功效,人類要付出更多努力。

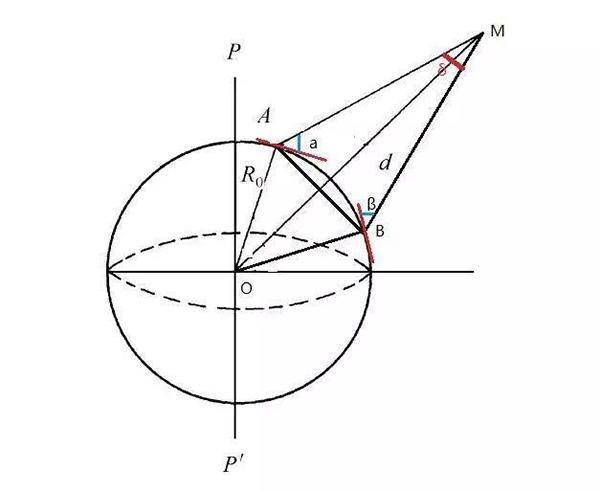

激光測距的原理其實很簡單——通過測量激光從發射到月面再反射到達地球的時間,乘以光速再除以二,就是地月距離。盡管原理看似簡單,但這項技術只有少數國家才能掌握。

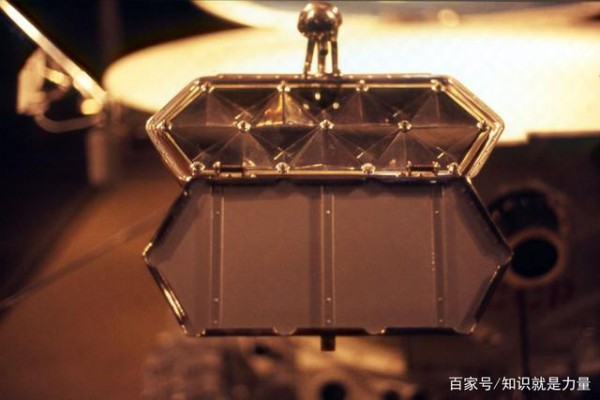

置于月球表面面積最大的反射鏡陣列來自阿波羅15號,面積約0.3平方米,陣列中密密麻麻排列著近140個角反射鏡,對于距此38萬千米之外的地球上的觀測臺站來說,這個反射面積如針孔般渺小。透過地球大氣層的包圍,光子們前赴后繼的從地球奔向月球,克服地球大氣層散射途中,月面極低的反射率等阻礙,千辛萬苦到達月面反射鏡后,數以億計的光子兄弟此時已損耗大半。回程時除了遇到之前的同樣的困苦,要想準確進入直徑只有1米的鏡筒中,還需克服大氣擾流襲擾,原子鐘一絲不茍的計時為光子回家打開了大門,而這一切都發生在短短的2.5秒之中。而完成10次這樣地月之旅后,能安然無恙回家的光子最多只有1個。50年不間斷測量實驗后,人類僅得到1.8萬個有效光子數據。

沒有激光器,古人靠啥曉月之遠近?

在還沒發明激光器的古希臘,天文學家喜帕恰斯為構造幾何學中相似三角形,分別選擇了經度接近而緯度不同的尼西亞城和亞歷山大城作為觀測日食的地點。相比于前者觀測到的日全食,后者卻只能看到日偏食,月球遮住了太陽的4/5。由此,他推算出了月球的視差。代入當時計算的不太精確的地球直徑,得到地月距離約41萬千米,與今天精密測量的38.4萬千米(平均距離)誤差約8%。

經過千年來的技術進步和演化,人類的智慧已將地月間的測量誤差從百千米縮小到了厘米級別。借助激光測距技術,現在我們知道月球正以每年3.8cm的速度逃離地球。

從用小木棍在地上畫幾何圖形,到人類利用激光測距技術精確測量地球與月球之間的距離,再到旅行者號飛船即將成為外太陽系星際探測器,人類在短短千年間就將邏輯想象和技術實踐有機結合在一起。未來人類將通過引力波這扇上帝之門敲開或許是另一維度的宇宙空間。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們