“自從上世紀60年代初激光器問世以后,中、美、日、蘇聯等國即著手激光驅動慣性約束聚變研究,40多年來,該研究已取得重要進展,目前正處在實驗室演示熱核點火和燃燒前夕。”日前,剛從法國參加2011年慣性聚變科學與應用國際會議歸來的中科院院士賀賢土在接受專訪時表示。

賀賢土透露,美國國家點火裝置(NIF)有望在明年進行點火演示。如果成功,則證明了慣性約束聚變(ICF)的科學可行性,這將是ICF研究的重要里程碑。同時,我國走了一條完全獨立自主的ICF研究路線,預計2020年左右演示實驗室點火和熱核燃燒。

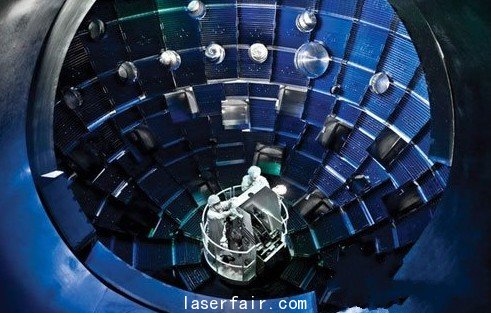

10月6日,美國國家核軍工管理局和勞倫斯利弗莫爾實驗室宣布其建造的國家點火裝置完成了其首次綜合點火實驗。在試驗中,192束激光系統向首個低溫靶室發射了1MJ激光能量。

美國預計將在2012年實現實驗室點火

熱核聚變能源是人類理想的干凈能源。目前,實現可控核聚變主要有兩種技術途徑。一種是用托卡馬克裝置開展“磁約束聚變”的研究,如國際熱核聚變實驗堆(ITER)計劃;另一種就是ICF。ICF是利用高功率大能量驅動器(目前是激光器)提供能量,使含氘氚聚變燃料的靶丸發生內爆壓縮和熱核點火燃燒,釋放高增益的聚變能。#p#分頁標題#e#ICF研究除了應用于聚變能源之外,還可用于國防和基礎科學研究。

“實現聚變能需要經歷實驗室演示熱核點火和燃燒、聚變發電演示和商用發電3個階段。”賀賢土介紹,近年來,隨著大能量激光器的建造和發展,特別是美國NIF的建成,研究正處在ICF點火前夕。

2010年9月以來,美國在NIF上進行了國家點火攻關(NIC)實驗。賀賢土介紹,在本次大會上,美國國家聚變點火裝置計劃首席科學家約翰·林達綜合報告了研究進展。在2010年9月到2011年9月財年的第一輪實驗中,他們取得了過去50年ICF點火和熱核燃燒探索以來的重要進展,包括取得了熱斑內2微克氘氚燃料已達到增益為1的結果,具有里程碑意義。這一輪實驗旨在了解點火過程流體力學等的分解研究,以掌握點火過程各種重要物理因素的數據和規律,為進一步演示實驗室點火做準備。該團隊認為他們已確認了達到點火的優化內爆的步驟。

據悉,從2011年10月到2012年3月,該研究團隊將進行第二輪實驗,并計劃繼續調整靶的性能,目標瞄準2012年實現實驗室點火。#p#分頁標題#e#

10月6日,美國國家核軍工管理局和勞倫斯利弗莫爾實驗室宣布其建造的國家點火裝置完成了其首次綜合點火實驗。在試驗中,192束激光系統向首個低溫靶室發射了1MJ激光能量。

我國走了不同于美、法的自主研究路線

那么,我國ICF研究進展如何?其實,早在1964年,我國著名核物理學家王淦昌就在國際上獨立提出激光驅動聚變的建議,由此掀開了我國ICF研究的歷史。

“我國的研究起步比較早,但由于種種原因一直到1993年納入國家863計劃后才有很大的發展。”作為國家863計劃ICF主題專家組原首席科學家,賀賢土介紹,該計劃規劃了國家ICF發展目標,確定了激光驅動器和單元技術、靶物理理論、靶物理實驗、精密診斷設備、靶的制備“五位一體”協調發展思路,各方面均取得重大進展,打破了西方壟斷和封鎖,建立了獨立自主研究ICF體系,為2020年左右我國演示實驗室點火和熱核燃燒計劃打下重要基礎。

在本屆大會上,賀賢土代表我國ICF研究團隊作大會邀請報告,綜合介紹了我國ICF研究物理理論和數值模擬、物理實驗和高功率激光器方面的重要進展。

“我國獨立自主走了完全不同于美、法的研究路線。美國是直接從萬焦耳級能量靶物理研究結果定標推到能量大50#p#分頁標題#e#~60倍的兆焦耳激光器上進行點火演示。”賀賢土說,我國ICF點火研究采取的是一種從萬焦耳級到十萬焦耳級,再到百萬焦耳級的循序漸進的路線圖,即在近期萬焦耳級激光器(神光Ⅲ原型、神光Ⅱ以及即將運行的神光Ⅱ升級裝置)研究基礎上,到2014年左右進入激光能量20萬~40萬焦耳神光Ⅲ平臺研究。經過這一中間平臺對靶物理進行充分研究,然后外推到激光能量約為神光Ⅲ能量4~5倍的神光Ⅳ上進行慣性約束聚變研究和點火演示,這樣可以減少風險。這一路線選擇也得到了國際同行的認可。

據悉,神光Ⅲ裝置設計是48束激光,今年1月已出第一束激光,預計今年可安裝完16束,計劃2014年全部出光運行,進行物理實驗。

慣性聚變能有望在本世紀中葉商用

“ICF研究經過近50年的努力和幾次國際上的大評審,總結了經驗和教訓,發展基本上是健康的。”賀賢土認為,從最近國際上的進展來看,美國有可能在2012年左右實現實驗室點火演示,目前還沒有發現物理和技術上不可逾越的重大障礙。但仍需充分重視深化靶物理研究,充分掌握各個主要環節的物理規律。

談到科學可行性證明時,賀賢土說,能源用驅動器需要發射每秒約10次脈沖,每次脈沖需要達到像NIF那樣的激光能量,美國代號“水星計劃”的項目已有多年研究,目前中國、日本和法國也在積極研究。它涉及元器件關鍵技術、材料、排布等一系列復雜技術問題。從技術和經濟角度看,目前其他驅動器#p#分頁標題#e#(如準分子激光器、Z-Pinch裝置、重離子束驅動器)還需作更大探索。

“慣性聚變能反應堆和電廠的建造和商業化,仍然需要工程上和經濟上的論證和努力,但如果驅動器能解決,這些不是不可逾越的障礙。”賀賢土表示,展望本世紀中葉,人類有可能利用沒有污染的慣性約束聚變能發電。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們